自己資本比率50%超が44.0%、財務内容が改善 コロナ禍を引きずる宿泊業は17.1%、二極化が拡大

2024年「自己資本比率」分析調査

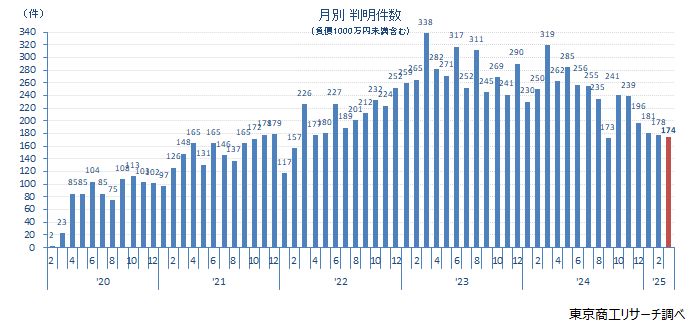

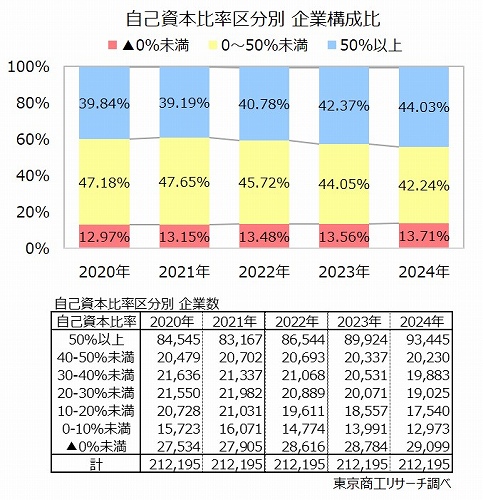

コロナ禍が落ち着き、自己資本比率50%以上の企業は2020年に比べて2024年は4.2ポイント上昇し、44.0%と安全性を高めている。一方で、債務超過の企業は2020年から0.8ポイント上昇の13.7%と過去5年の最悪を更新した。企業の財務は、物価高や原材料高を背景に、二極化が加速していることがわかった。

自己資本比率は、コロナ禍でも借入を抑制し、返済を進めた企業で改善が進んだとみられる。一方、債務超過は、業績悪化で借入依存から抜け出せなかったり、過剰債務の解消が遅れた企業で増えたとみられる。

業績好転で財務面を強化できた企業と、業績不振から債務超過に転落した企業で格差が広がっている。

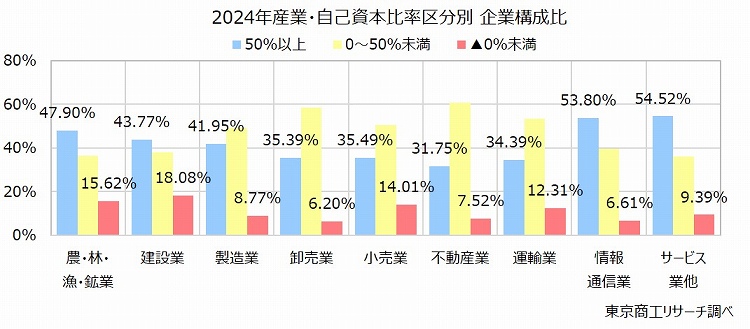

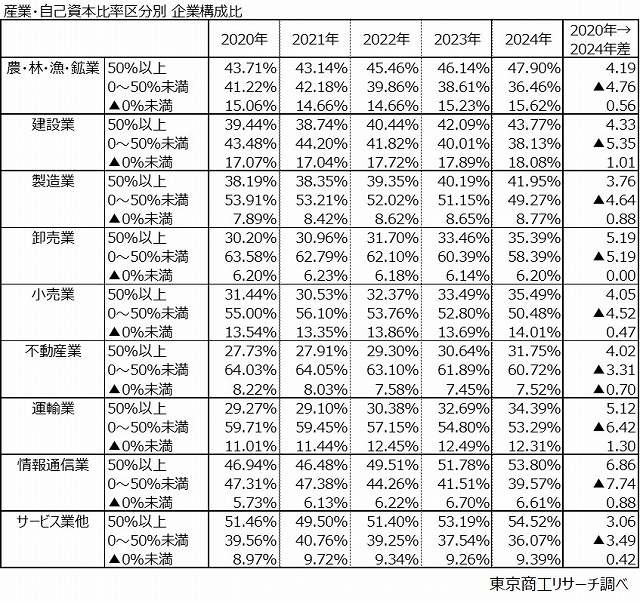

産業別で「50%以上」の企業の構成比は、最高がサービス業他の54.5%。次いで、情報通信業が53.8%で続く。一方、「▲0%未満」の債務超過は、建設業が18.0%で最も高く、約2割の企業が債務超過に陥っていた。次いで、農・林・漁・鉱業15.6%、小売業14.0%、運輸業12.3%の順。

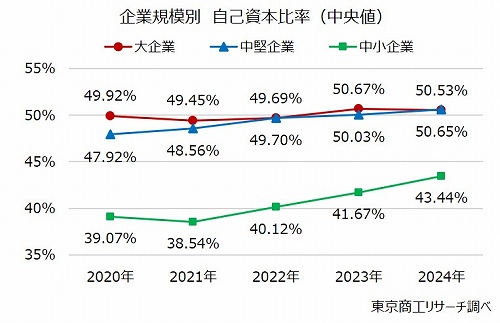

企業規模別の自己資本比率の中央値は、最高が中堅企業の50.6%、大企業が50.5%で続き、中小企業は43.4%にとどまる。2020年からの上昇幅は、中小企業が4.4ポイント上昇で最高だった。

業種別では、宿泊業が17.1%で唯一20%を下回り、コロナ禍の影響が尾を引く。

経営指標の一つである自己資本比率を高め、財務内容の強化に舵を切る企業が増加している。金利が上昇局面に入り、金利負担を抑えるため借入金を見直す企業もある。だが、資産を抱え込み自己資本比率が高くても、「稼ぐ力」を疎かにした経営は避けなければならない。

身の丈に合った水準で借入金を増やし、効率的な成長を目指す「攻め」の投資姿勢も重要だ。財務内容の強化だけでなく、企業は効率的・機動的な経営で成長性を高める発想も必要になっている。

※本調査は、東京商工リサーチが保有する財務データベースから、2023年9月期-2024年8月期を最新期とし、5期連続で財務データの比較が可能な企業(変則決算を除く)を抽出、分析した。金融・保険業は本調査の対象から除いた。

※中小企業は「中小企業基本法」に基づいて分類。中小企業以外で、従業員数2,000人超を大企業、従業員数2,000人以下を中堅企業と分類した。従業員数は正社員数を採用。

自己資本比率区分別企業数 「50%以上」と「▲0%未満」のレンジで増加

2023年9月期-2024年8月期を2024年(最新期)とし、金融・保険業を除き5期連続で財務データの比較が可能な企業21万2,195社の自己資本比率を算出した。

2024年は、借入金などの他人資本を自己資本が上回る「50%以上」が9万3,445社(構成比44.0%)で最多。次いで、「0~50%未満」が8万9,651社(同42.2%)、債務超過を示す「▲0%未満」が2万9,099社(同13.7%)。

2020年の構成比から、「0~50%未満」が4.9ポイント低下したが、「50%以上」が4.2ポイント、「▲0%未満」が0.8ポイント上昇した。

業績が回復し、ゼロゼロ融資などの借入返済が進み自己資本比率を高めた企業が多い一方、悪化した業績を立て直せず、借入に依存した結果、債務超過に陥った企業も増加し、二極化した。

産業・自己資本比率区分別企業構成比

産業別で、自己資本比率「50%以上」の企業構成比が最も高いのは、サービス業他で54.5%だった。次いで、情報通信業が53.8%で続き、「50%以上」が全体の半数を超えた産業は2産業だった。サービス業や情報通信業は、不動産や機械などに多額の設備投資を必要としないため、自己資本比率が高い企業が多くなる傾向にある。

一方、「▲0%未満(債務超過)」の企業構成比が最も高い産業は建設業の18.0%で、約2割を占めた。次いで、農・林・漁・鉱業15.6%、小売業14.0%、運輸業12.3%と続き、4産業で債務超過の企業が1割を超えた。

2020年から2024年の構成比の推移では、すべての産業で「50%以上」の上昇幅が最も大きい。産業を問わず、もともと業績が堅調だった企業が、業績の好転やゼロゼロ融資の返済が進んだことで自己資本比率を高めたとみられる。

卸売業と不動産業以外では、「▲0%未満」の構成比も高まっている。物価や人件費などのコスト上昇で収益を圧迫され、債務超過に陥る企業が増えているようだ。

自己資本比率(中央値) 3年連続上昇

自己資本比率の中央値を算出すると、2024年は43.7%だった。経済活動の本格的な再開で利益蓄積が進み、2022年から3年連続で前年を上回った。

規模別では、トップの中堅企業が50.6%、僅差で大企業が50.5%だった。過去5年では、どちらも50%前後で安定推移が続く。

一方、中小企業の2024年の自己資本比率(中央値)は43.4%で、大企業・中堅企業と比べ格差がある。中小企業は、コロナ関連の資金繰り支援による借入増などもあり、2021年は38.5%に低下した。しかし、以降は返済開始や業績回復などで自己資本は3年連続で上昇した。

2020年からの上昇幅は中小企業が4.4ポイントで最も高かった。

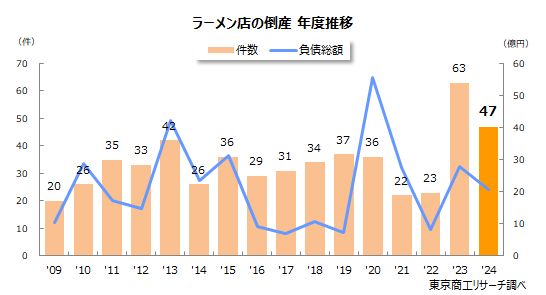

自己資本比率最低は宿泊業

母数が21社以上の業種で自己資本比率が低い業種をランキング化した。自己資本比率(中央値)が最も低いのは宿泊業で、17.1%と唯一20%を下回った。装置産業のため設備などへの先行投資がかさんだり、コロナ禍から昨今の運営コスト上昇などで借入依存の高さが際立つ。

次いで、飲食店21.1%、電気業21.3%、洗濯・理容・美容・浴場業24.8%と続く。エネルギーや人件費などのコスト上昇で打撃が大きい業種、参入障壁の低い業種で自己資本比率が低い傾向にある。

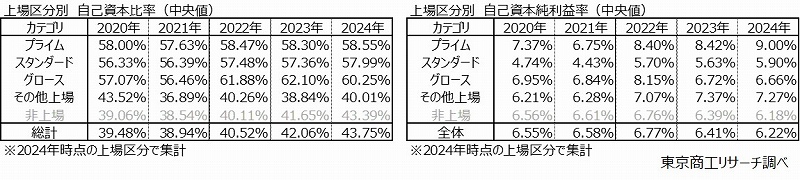

上場区分別 東証は自己資本比率約60%

上場区分別の自己資本比率は、プライム58.2%、スタンダード57.8%、グロース60.3%、その他上場で39.9%だった。

東証上場の企業は60%前後だが、比較的小型の企業が多く上場するグロース市場が最も高い結果が表れた。

株主の出資などを含む自己資本でどれだけ利益を生み出したかを表す自己資本純利益率(ROE)のトップは、プライムの8.9%、次いで、その他上場7.2%、グロース6.7%、スタンダード5.9%と続く。

株主還元が比較的強いプライムは自社株買いや還元強化などで自己資本比率は横ばい傾向だが、コロナ禍でも順調に自己資本純利益率の成長が続き、効率的に利益を生み出していることが表れた。