中小企業信用機構(株)(墨田区両国1-10-7、設立昭和49年3月、資本金14億2638万円、田中謙吏社長、従業員39名)は、1月25日東京地裁に民事再生法の適用を申請した。監督委員には渡邊顯弁護士(成和明哲法律事務所、港区虎ノ門4-3-1、電話03-5405-4080)が選任された。負債総額は154億6100万円(最大79億円の潜在的過払い債務を含む)。上場企業の倒産は今年初。

同社は、北九州小倉において商業手形割引を目的に(株)大証として設立され、平成16年12月のジャスダック上場を経て同17年12月には(株)ニッシン(現NISグループ(株))のTOBにより連結子会社(現:持分法適用会社)となった。しかし、業績は損益面における苦戦が目立ち、同18年3月期から20年8月期まで連続赤字が続き、事業継続前提の疑義が付されていた。そうした中、同20年3月には日本振興銀行への第三者割当増資に伴い、同行との結び付きを強め、同年7月に現社名に変更。同行グループ「中小企業振興ネットワーク」の中核企業として、同行の融資に際して保証を行うなど業務提携強化を推進。同21年8月期にはグループの支援により、年商15億3800万円を計上し、最終損益も黒字転換を果たした。

しかし、日本振興銀行の貸出債権二重譲渡に端を発する一連の不祥事発覚に伴い、グループの信用は失墜。平成22年9月10日に同行が民事再生法の適用を申請したことに伴い9月14日、保有していた同行株式9375株の100%評価減を行い、同22年8月期において21億3761万円の特別損失計上し、債務超過に陥った。その後、資本増強を目的に投資家候補と協議を続けてきたが、現在まで具体的な資本増強策の合意に至らず、過大な債務圧縮を行って事業継続を図るため、法的手続きによる再建の道を選択した。

志眞建設(株)(大阪市中央区南船場4-12-12、設立昭和44年10月、資本金9800万円、高山雅和社長、従業員86名)は、1月5日大阪地裁へ民事再生法の適用を申請した。監督委員は尾崎雅俊弁護士(辰野・尾崎・藤井法律事務所、大阪市中央区今橋4-3-18、電話06-6209-8880)。負債総額は109億8300万円。

同社は大阪・泉州南部を基盤とする地場ゼネコン。官公庁関連工事を主体とするほか、大手ゼネコンなどの下請け受注なども手がけ、ピークとなる平成11年9月期には年間完工高147億7840万円を計上していた。

その後は、公共工事の減少などの影響を受けて業績は伸び悩んでいたものの、100億~110億円台での推移を維持していた。しかし、収益面は低調に推移し、平成21年6月期(同12年6月期から決算月を変更)には大幅赤字転落も経験していた。この間、同17年3月には地場の泉州地区から大阪市内へ本社を移転し、営業体制の強化にも努めていたが、同22年6月期の完工高は90億2070万円にまで低下していた。

財務面の強化が進んでいない中で過大な借入金に依存した運営が続き、平成21年秋頃から金融機関への返済条件緩和交渉を進め支援を仰いでいた。しかし、今期に入っても業況は冴えず通期の完工高予想は70億円とピーク時の半減見通しとなる中で、同23年1月および2月の決済目処が立たなくなり、今回の措置となった。

(株)シノハラ(静岡市葵区産女1022、設立昭和19年8月、資本金1000万円、篠原幹夫社長、従業員220名)は、1月11日東京地裁に民事再生法の適用を申請した。

監督委員は高松薫弁護士(隼あすか法律事務所、千代田区霞ヶ関3-2-5霞ヶ関ビル4階、03-3595-7070)が選任された。負債総額は96億5200万円。

同社は、大正8年1月創業された老舗企業で、昭和19年8月に(株)篠原鉄工所として法人化したオフセット印刷機械メーカー。平成22年10月1日、100%出資子会社で販売部門の篠原商事(株)を吸収合併して(株)シノハラに商号を変更した。同15年3月期以降、海外向けを中心に売上は上伸基調を辿り、同20年3月期では57億円強の売上を計上。同20年12月にはこれまでの本社所在地であった静岡市葵区長沼596が東静岡駅周辺地域の再開発地区であったことから、25億円超を投じて現住所に本社工場を移転。

しかし、リーマン・ショック後の急速な市況悪化と重なり、以降の受注は急減。平成22年3月期には売上高が22億6100万円にまで落ち込み5億円超の最終赤字となっていた。

大規模な人員削減や不動産売却、グループの再編等を柱とするリストラを計画し一部着手していたが、景気低迷により不動産の売却は思うように進まず、借入金の圧縮が遅れていた。平成22年4月以降の販売はアジア、南米など新興国向けが回復基調であったが、ユーロ安でヨーロッパ向けが奮わず、回復の足取りが重い状態が続いていた。

ヨシキ鋼材(株)(大阪市西区境川1-6-14グランドヴィラ境川105、登記上:東大阪市長栄寺20-13、設立昭和45年12月、資本金9000万円、有田良樹社長、従業員5名)は、1月28日大阪地裁へ民事再生法の適用を申請した。申請代理人は川﨑壽弁護士ほか(川﨑壽法律事務所、大阪市北区西天満4-1-15西天満内藤ビル502、電話06-6364-3476)。負債総額は69億円。

同社は、鋼材卸売会社。特に厚板関係やワッシャ、フランジなどに強みを有し、このほか不動産賃貸業も併営していた。大手商社や地元の鋼材販売会社などを対象に営業地盤を形成、平成16年10月期には年商約135億円を計上していた。その後も業容を拡大していたが、余裕の乏しい資金繰りが続き、取り巻く経営環境も厳しかったため法的手続による再建を目指す事となった。

地元百貨店の「都城大丸」を経営する大浦(株)(都城市中町14-15、設立昭和23年10月、資本金3000万円、大浦克博社長、従業員59名)は、1月3日宮崎地裁に民事再生法の適用を申請した。申立代理人は江藤利彦弁護士ほか2名(江藤利彦法律事務所、宮崎市老松1-5-1クレスコ301号、電話0985-20-9911)。負債総額は約45億8900万円。

同社は、昭和4年5月に呉服店として創業された老舗企業。同23年10月(株)大浦呉服店を設立、同31年10月「都城大丸」を開業、同34年9月大浦(株)に変更した。都城・北諸地区では唯一の地元資本の百貨店で、高級品を扱い高齢者層を中心に根強いファンも多かった。

都城市中心部商店街のリーダー的存在で地元での知名度は高く、関連会社イチフクの業務移管などもあり、ピークとなる平成10年2月期売上高は80億3900万円を計上していた。

しかし、平成15年4月都城市早鈴町に大型ショッピングセンターがオープンした影響から客足が鈍化、この対応として同16年3月に本館隣の旧駐車場跡地に約11億円を投下して別館となる都城大丸センターモールをオープンした。

その後も本館の改装などを行い、平成17年2月期売上高は77億円まで回復したものの、同17年3月から近隣の宮崎市や鹿児島市に相次いで大型ショッピングセンターがオープンしたことでさらに客足が落ち込んだ。5期連続の減収となり、同22年2月期売上高は46億8500万円にまで低下、減収に伴い収益も悪化して赤字経営が続いていた。

このため、同20年夏場に営業時間を30分短縮、パートのシフトを2交代制に変更して40名程度を削減、11月には正社員も削減するなどリストラを進めたが、同21年2月期も1億5000万円の赤字を出し、同21年12月には金融機関から有利子負債のリスケジュール(返済条件変更)を受けたものの、同22年2月期も9000万円の赤字を出すなど3期連続赤字で、30億円を超える有利子負債も負担となっていた。こうしたなか、同22年4月に発生した口蹄疫問題も影響して売上がさらに低迷、センターモールを同22年9月に閉鎖して本館にテナントを集約したほか、本館を改装して業績回復を目指すとともにセンターモール跡地を売却することで有利子負債の圧縮を目指した。

しかし売却が思うように進まず、長引く不況で今後とも大幅な業績回復が見込めないことから自力再建を断念した。

関連サービス

人気記事ランキング

全店休業のミュゼプラチナム、「新生ミュゼ」構想が判明 ~ 運営会社MPH・三原孔明氏インタビュー ~

運営会社や株主がたびたび変更されるなか、脱毛サロン・ミュゼプラチナムに注目が集まっている。ミュゼプラチナムは現在、MPH(株)(TSRコード:036547190、東京都港区)が運営している。だが、

2

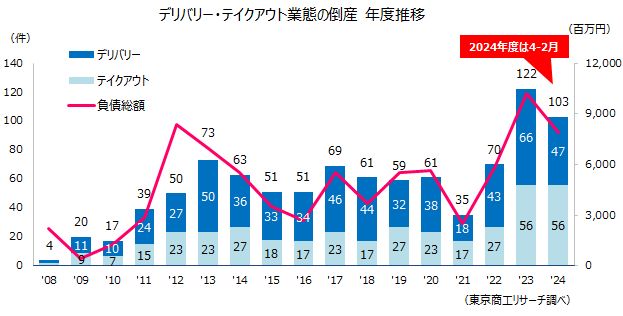

「デリバリー・テイクアウト」倒産 過去最多ペース、特需の終焉とコスト増が追い打ち

コロナ禍で脚光を浴びたデリバリー・テイクアウト専門の倒産が増勢をたどっている。2024年度は4-2月合計で103件発生し、過去最多の2023年度の122件と同水準のペースで発生している。

3

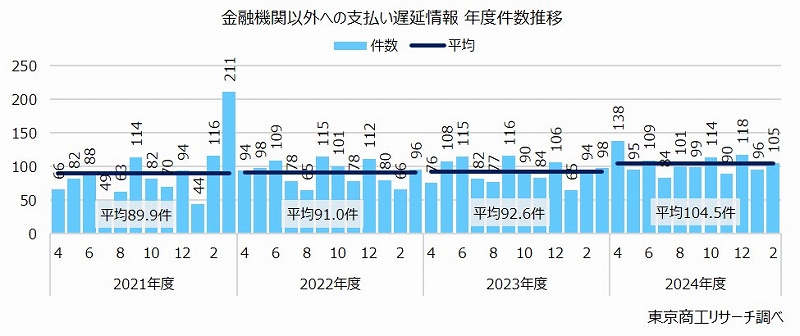

「支払い遅れ」が前年度を上回るペース 小・零細企業の苦境が鮮明に

あらゆるコストが上昇する中、資金繰りに窮して取引先への支払いが遅延する企業が増えている。東京商工リサーチが企業調査を通じて収集した2024年度(4-2月)の取引先への支払遅延情報は、累計1,149件に達し、すでに2023年度の1,111件を超えた。

4

中小企業の賃上げ率「6%以上」は9.1% 2025年度の「賃上げ」 は企業の85%が予定

2025年度に賃上げを予定する企業は85.2%だった。東京商工リサーチが「賃上げ」に関する企業アンケート調査を開始した2016年度以降の最高を更新する見込みだ。全体で「5%以上」の賃上げを見込む企業は36.4%、中小企業で「6%以上」の賃上げを見込む企業は9.1%にとどまることがわかった。

5

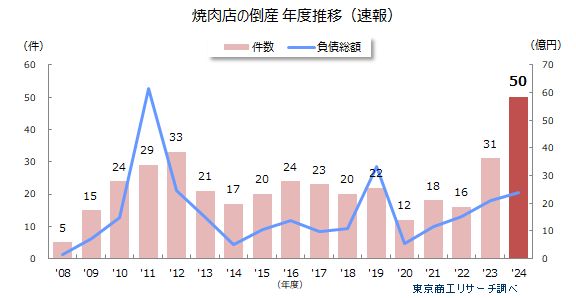

【速報】2024年度「焼肉店」の倒産が過去最多50件 物価高と人手不足、価格競争などマイナス要因重なる

輸入牛肉価格や光熱費の上昇、人手不足、大手チェーンの台頭など、いくつものマイナス要因が重なり焼肉店の経営が苦境に瀕している。