エルピーダメモリ(株)(TSR企業コード:294417524、中央区八重洲2-2-1、設立平成11年12月、資本金2361億4313万円、坂本幸雄社長、従業員3206名)は、2月27日東京地裁に会社更生法の適用を申請した。監督委員兼調査委員は土岐敦司弁護士(成和明哲法律事務所、港区虎ノ門4-3-1、電話03-5408-6160)。負債総額は4480億3300万円、製造業としては過去最大。

同社は、NECと日立製作所の折半出資による合弁会社としてスタートし、平成15年には三菱電機からDRAM事業を譲り受け、国内唯一、世界では第3位の半導体DRAMのメーカーとなっていた。国内子会社3社、海外子会社10社のほか関連会社2社でグループを構成、DRAMは自社の広島工場および台湾の連結子会社で前工程、同じく連結子会社の秋田エルピーダメモリで後工程を担当して開発・製造。PC向けやモバイル向けの製品を開発し、国内外のグループ会社などを通して販売し、需要の拡大や開拓などで売上を伸ばし平成23年3月期には単独で年商5019億5000万円を計上していた。

しかし、国際的なDRAMの競争激化と製造コスト高から採算は不安定に推移。一方で、製品の性能向上などに伴う設備投資への資金需要も旺盛で、数度におよぶ公募や第三者割当増資、新規借入、社債発行などによる資金調達を重ねてきた結果、有利子負債残高は5569億円にまで膨らんでいた。このため、改正産業活力再生特別措置法の適用第1号として、日本政策投資銀行から300億円の出資(優先株取得)、さらに日本政策投資銀行と3メガバンクほかで合計1100億円の協調融資を受けた。

ところが、最近は「円高」やPC向けやタブレット向けのDRAM需要に伴う製品価格の下落に見舞われ、業績が悪化。台湾の南亜科技やアメリカのマイクロン・テクノロジー、中国のSMICなどと資本・業務提携に向けて交渉を進めての再建策を模索し、産活法の再認定を受けるべく画策していたがうまくいかず、マイクロン・テクノロジーの前会長兼CEOが飛行機事故で死亡するなどのアクシデントにも見舞われていた。4月にかけて920億円の資金確保が難しいことから、会社更生法を申請した。

海上アクセス(株)(TSR企業コード:660380242、神戸市中央区神戸空港10神戸空港海上アクセスターミナル2F、設立昭和63年12月、資本金35億円、松﨑昭社長、従業員7名)は、2月16日神戸地裁へ民事再生法の適用を申請した。監督委員は藤井伊久雄弁護士(藤井伊久雄法律事務所、神戸市中央区海岸通3NOF神戸海岸ビル9F、電話078-599-6617)。負債総額は平成23年3月期末時点で138億6100万円。

当初は、関西空港の開港にあわせて「K-JET」の名称で、神戸ポートアイランド~関西国際空港を結ぶマリンジェット旅客輸送業務を展開していた。しかし、旅客需要に関する見通しの甘さや採算性が合わない収益構造から毎期10億円以上にもなる多額の赤字を計上し、平成14年2月航路廃止に至った。その後、約4年半は社有不動産の賃貸業務を行うにとどまっていたが同18年2月、神戸空港開港を契機として運航が再開された。

以降は徐々に認知度も向上し、平成22年3月期に年商9億1537万円を計上したのに続き、同23年3月期は年商9億7756万円にまで拡大、2期連続の最終黒字を確保した。しかし、過去からの累損は大きく、大幅な債務超過を脱することは困難な状態となっていた。このため、最大の出資者で債権の大半を有する神戸市及び同市の外郭団体は、同社の再建を検討するなか、債務整理にあたって債務の株式化による手法を選択、民事再生手続による再建を図ることとなった。

なお、これに伴い神戸市、外郭団体の同社に対する貸付金約133億円が約2億円の株式に時価換算され、差額を市や外郭団体が損失処理する見通し。また同社自体は民事再生手続を進め債務を整理することで、補助金を受けずに事業を継続していくとしている。

(株)日本イノベーション(TSR企業コード:297388274、千代田区西神田2-5-6、設立平成20年3月、資本金4億9625万円、路川康浩社長)は、2月8日東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人は笹浪恒弘弁護士(卓照綜合法律事務所、千代田区丸の内2-4-1、電話03-3214-5551)が選任された。負債総額は約80億円。

主に日本振興銀行を中心とした企業グループ「中小企業振興ネットワーク」所属の企業を対象としてファクタリングなどの決済支援、各種コンサルティング業務を手がけていた。しかし、同ネットワークを主導する日本振興銀行が平成22年9月10日、東京地裁に民事再生法の適用を申請したことで、同行に依存していたネットワーク企業全体で事業に制約を受ける事態となった。平成22年11月に現商号を変更するなどして、独自の営業を行おうとしていたが、資金繰りも限界に達し、今回の措置となった。

秋田エルピーダメモリ(株)(TSR企業コード:222027690、秋田市雄和石田字山田89-2、設立平成18年7月、資本金3億1000万円、五味秀樹社長、従業員360名)は、2月27日東京地裁に会社更生法の適用を申請した。負債総額は平成23年3月期末時点で79億6100万円。

平成18年7月、国内唯一のDRAM事業会社のエルピーダメモリ(株)が、外注していた半導体後工程事業を自社で行うため完全子会社として設立。設立直後に、(株)日立製作所のグループ会社である(株)アキタ電子システムズおよびその子会社の(株)アキタセミコンダクタから半導体後工程事業を譲り受け、両社の持つ高い技術力と製造ノウハウを承継した。

後工程戦略に必須となる先端技術の基盤を確保し、携帯電話やタブレットPCなどのモバイル関係機器に対応する製品を主体に製造し、設立以後、基本的には親会社と一体的に事業を展開してきた。平成20年3月期は177億円の売上高を計上したが、同20年秋頃からの世界同時不況の影響等もあり同21年3月期134億3100万円、同22年3月期は124億1100万円の売上高にとどまった。さらに23年3月期は、PC向けDRAMからモバイル関係のDRAMの受注増加など受注製品の構成が変化したことの影響で、売上高は110億200万円となった。

こうしたなか、エルピーダメモリが2月27日、会社更生法の適用を申請。エルピーダメモリから毎月約7億円の売掛金債権の回収を行っていたが、これが困難となり、将来の資金繰りの見通しが立たなくなったことから、同様の手続で再建を図ることを決めた。

(株)清(TSR企業コード:570163706、港区六本木7-3-8、設立昭和41年12月、資本金9500万円、高橋喜子社長)は、2月8日東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には吉池信也弁護士(菊地総合法律事務所、中央区日本橋室町2-2-1、電話03-5204-6709)が選任された。 負債総額は債権者4名に対し約74億円(うち銀行借入56億円)。

(株)ニューハマヤとして設立、平成12年9月現在地に移転。港区六本木においてステーキ店を経営していた。総額28億円を投じて自社の店舗建設を行うなど、高級ステーキハウスとして知名度を有していた。

しかし、BSEの影響などで入店客が減少し、売上減少を抑えきれないなか、多額の不動産購入資金を残したまま業績不振が続き事業継続を断念、平成14年2月に他社に営業譲渡するとともに現商号に改称し事業を停止していた。

関連サービス

人気記事ランキング

全店休業のミュゼプラチナム、「新生ミュゼ」構想が判明 ~ 運営会社MPH・三原孔明氏インタビュー ~

運営会社や株主がたびたび変更されるなか、脱毛サロン・ミュゼプラチナムに注目が集まっている。ミュゼプラチナムは現在、MPH(株)(TSRコード:036547190、東京都港区)が運営している。だが、

2

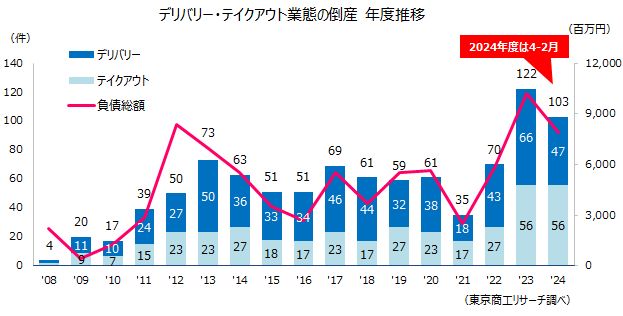

「デリバリー・テイクアウト」倒産 過去最多ペース、特需の終焉とコスト増が追い打ち

コロナ禍で脚光を浴びたデリバリー・テイクアウト専門の倒産が増勢をたどっている。2024年度は4-2月合計で103件発生し、過去最多の2023年度の122件と同水準のペースで発生している。

3

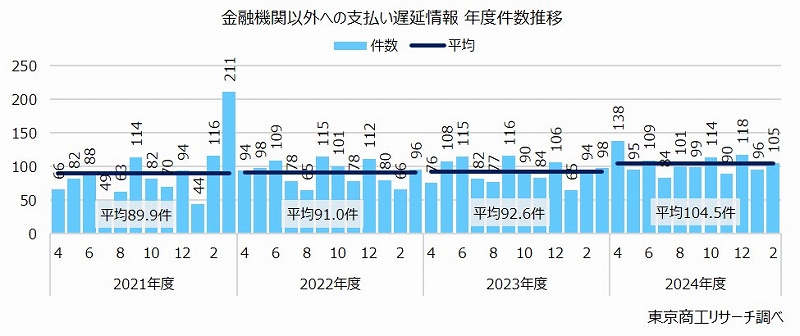

「支払い遅れ」が前年度を上回るペース 小・零細企業の苦境が鮮明に

あらゆるコストが上昇する中、資金繰りに窮して取引先への支払いが遅延する企業が増えている。東京商工リサーチが企業調査を通じて収集した2024年度(4-2月)の取引先への支払遅延情報は、累計1,149件に達し、すでに2023年度の1,111件を超えた。

4

中小企業の賃上げ率「6%以上」は9.1% 2025年度の「賃上げ」 は企業の85%が予定

2025年度に賃上げを予定する企業は85.2%だった。東京商工リサーチが「賃上げ」に関する企業アンケート調査を開始した2016年度以降の最高を更新する見込みだ。全体で「5%以上」の賃上げを見込む企業は36.4%、中小企業で「6%以上」の賃上げを見込む企業は9.1%にとどまることがわかった。

5

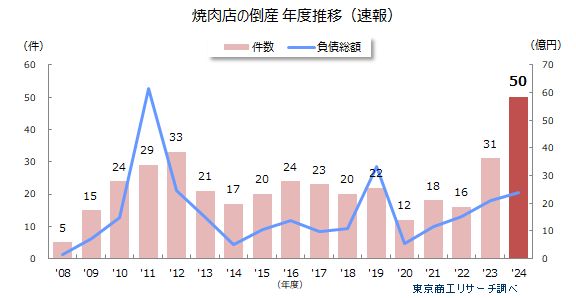

【速報】2024年度「焼肉店」の倒産が過去最多50件 物価高と人手不足、価格競争などマイナス要因重なる

輸入牛肉価格や光熱費の上昇、人手不足、大手チェーンの台頭など、いくつものマイナス要因が重なり焼肉店の経営が苦境に瀕している。